为深入落实立德树人根本任务,培养学生的理论基础和创新思维,引导学生更全面地了解经济和社会发展史、具备更广阔历史视野和国际视野,中央财经大学经济学院、中央财经大学数字经济时代经济学拔尖学生培养基地于2025年2月开展寒假读书会活动。本次活动本着“精读”“互动”的原则,精心挑选《人地之间:中国增长模式下的城乡土地改革》《大国治理:发展与平衡的空间政治经济学》和《城乡中国》三本书籍,由基地学生汇报分享。

2025年2月18日和20日,基地完成了寒假读书会第三期的读书分享活动,汇报了周其仁老师的《城乡中国》一书。本次读书会由中央财经大学经济学院梁银鹤老师主持,基地全体学生参加。

按照章节顺序,高玮苑和王立营同学分享了本书的第一部分:城市的功用。本章聚焦城市化,介绍了城市的集聚效应、中国城市化进程及其影响。作者认为,人口自由流动的限制,以及长期对于出口贸易的依赖、本土市场发展不足使得我国城市化进程呈现明显的“工业化超前,城市化滞后”的特征。这导致2008年外需冲击后,出口企业难以转向国内市场,而国内城市化进程缓慢无法提供足够的服务业与交易渠道支持,阻碍了我国的经济转型。

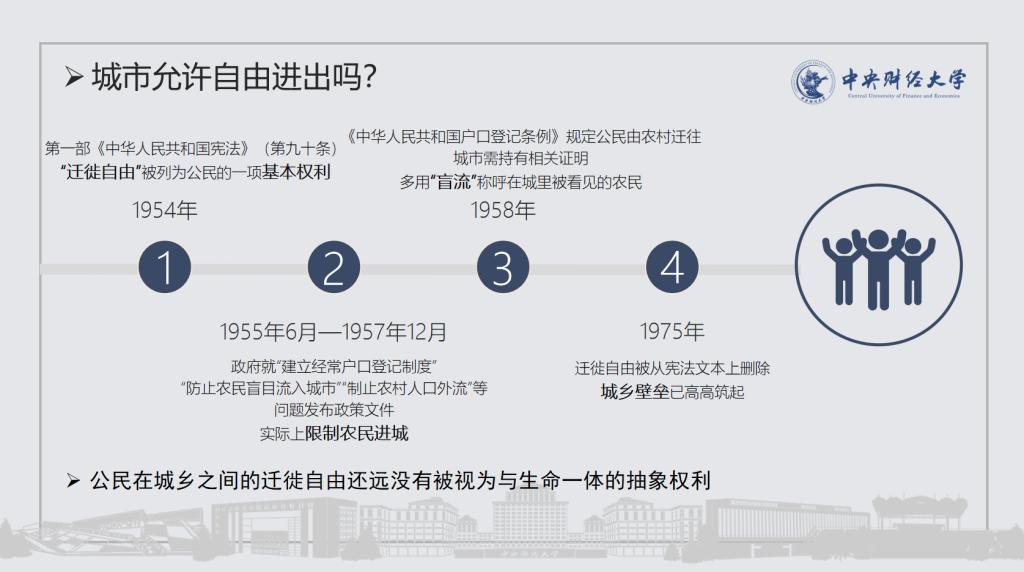

魏紫颖和邵嘉鹏同学介绍了本书的第二部分:自由乃城市之基。作者强调自由是城市发展的核心动力,城市的繁荣离不开经济自由、人口流动自由以及创新自由。中国城市化进程中,计划经济时期的制度束缚(如户籍制度)限制了人口和资源的自由流动,导致了城乡分割和资源配置低效。改革开放后,市场化改革逐步放宽了限制,劳动力得以从农村流向城市,推动了经济增长和城市化进程。然而,现行制度仍存在诸多障碍,需要通过深化改革,打破制度壁垒,赋予人们更多的经济自由和迁徙自由,才能进一步释放城市的活力,实现可持续的城市化发展。

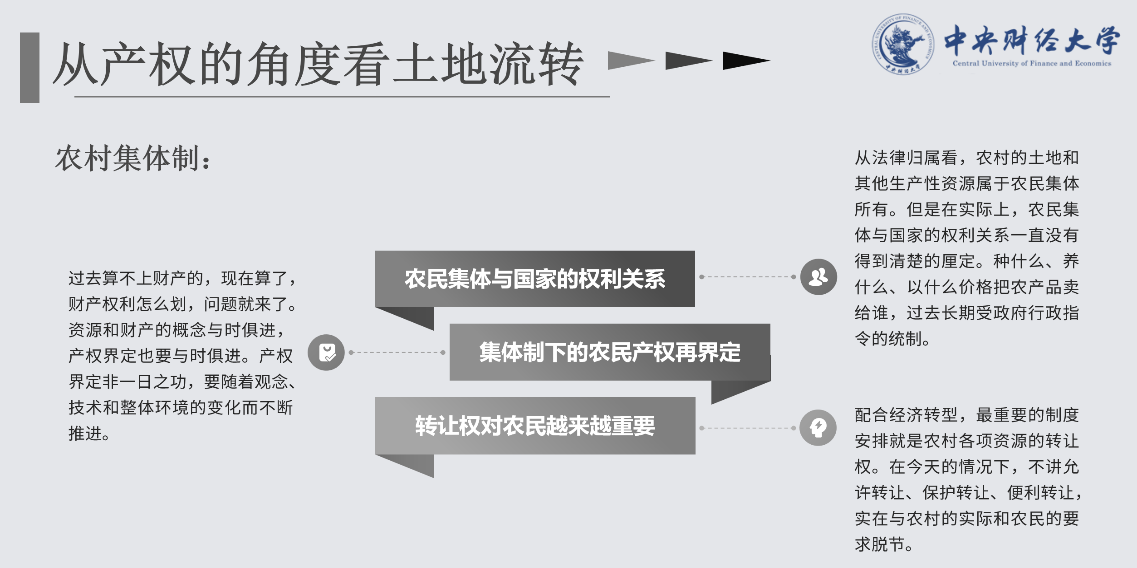

熊佳慧同学介绍了本书的第三部分:地权的演变路向。作者指出,中国土地制度的演变经历了从土地私有制到公有制的转变,大致可划分为土地制度的早期形态与国有化起步、城市土地全面国有化、土地制度的市场化探索三个阶段。推动地权演变的因素有国家工业化需求与土地资源集中和地方政府的角色与土地流转等。此外,该部分还探讨了我国土地制度与城乡关系的不平衡现象,提出了土地制度改革的必要性与其未来的方向。

王家乐和花野同学介绍了本书的第四部分:机制的分叉。该部分主要探讨了政府主导的城镇化机制及其影响。作者指出政府通过征地权等行政手段主导城镇化进程,这种方式在推动城镇化快速发展的同时,也带来了一些问题,如土地资源配置的效率和公平不兼容等。此外,作者还强调了“还权赋能”的重要性,即通过改革赋予农民更多的土地权益,以应对改革过程中触发的深层风险,从而促进城镇化的可持续发展。

巩佳怡同学汇报了本书的第五部分:确权之路。作者深入探讨了农村土地制度的演变、存在的问题,以及可能的改革路径。家庭联产承包责任制实施后,农民生活改善,农村劳动力向非农部门转移,从而给土地转包开了一个口子。但作者指出,集体所有制与家庭联产承包责任制长期不变存在内生矛盾。湄潭县“增人不增地” 的经验使我国告别苏联特色的集体经济,走向新体制。同时,作者也利用大量一手调研资料,解释了如“血战到底”等农村土地问题,揭示了农村改革进程的复杂性。

贾文杉同学介绍了本书的第六部分:寻找突破口。该部分阐述了土地制度改革试验中所遇到的阻碍,以及宅基地流转和土地需求激增的城乡土地事实。作者指出农村基层民主的行政权与土地财产权利合并,以及土地的社会保障功能这两个历史遗留问题导致“增人不增地”抑或“不断分地”等农村基层土地承包经营模式的合法并存,使得全国范围内土地财产权利始终无法得到清晰统一的落实。作者认为“确权到户”是土地制度改革的重点方向。此外,宅基地相对于耕地在市场上具有后来居上之趋势,但由于存在房地两制、永久所有权与有限使用权之间的矛盾,宅基地同样无法像国有土地一样在市场中流转。最后,作者阐述了土地需求与城市化之间的联系,认为城乡不同土地资源的相对价格成为了特定产权制度下工业化、城市化发展的推力。

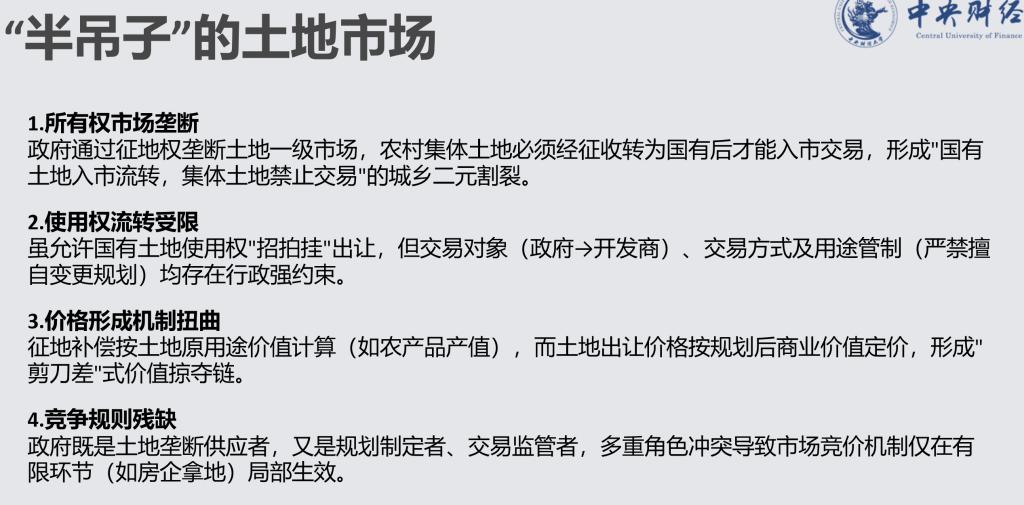

林欣雨和李嘉瑞同学介绍了本书的第七部分:治标分歧路。作者在该部分深刻剖析了中国土地用途管制的制度困境,指出土地不仅是生产要素,更是权利与利益的载体。新中国成立后,基于工业化战略形成的“先国有化、再市场化”的路径,催生了行政主导的土地管制体系。地方政府通过规划权垄断土地供给,导致了工业用地低价供应与住宅用地高价拍卖的“剪刀差”,压缩了农民的土地权益。作者认为破解困局需推动“还权赋能”,明确农民土地产权并允许市场交易,修订法律实现城乡土地同权同价,同时推动政府从“土地经营者”转向“规则制定者”。

高北宸同学介绍了本书的第八部分:“挂钩”三岔口。该部分从政府征地和卖地制度的弊病谈起,以城乡建设用地增减挂钩政策为引,讨论了土地流转市场化的动力、必要性和具体解决措施。作者指出,一手征、一手卖的征地制度是权力与市场的畸形结合,是改革的“半拉子”工程,导致了资源错配、收入分配不均、财政负债等一系列问题。作为解决方案之一的城乡建设用地增减挂钩政策的诞生,给农村土地流转市场化带来了新思路。政府主导的资源配置难在要处理的信息无数,因而宏观调控容易失灵。而分权体制“靠利害给人上课,靠竞争逼人聪明”,利用市场对付发散的信息流,让人们捕捉趋利避害的机会,因此土地流转市场化是相比于行政之手更有效的资源配置手段。

田天宇同学介绍了本书的第九部分:思维的辨析。作者首先辨析了五个关于“农房农地入市”的错误观念,提出任何资源供给都有弹性、只有扩大农民权利才能增加农民利益、坚持用市场机制配置城乡土地。作者认为规划出错会催生市场,虽然这种市场往往是非法的,但法外行为可以被一分为三,即整体无害的、对一方有害的和两方总有一个受伤害的,而“农房农地入市”则属于整体无害甚至是有利的。农房农地入市虽有宪法依据,但在当下却受到不少阻碍。作者呼吁农房农地入市过程中凡权利人愿意转也有条件转的,法律政策不应该设置障碍。

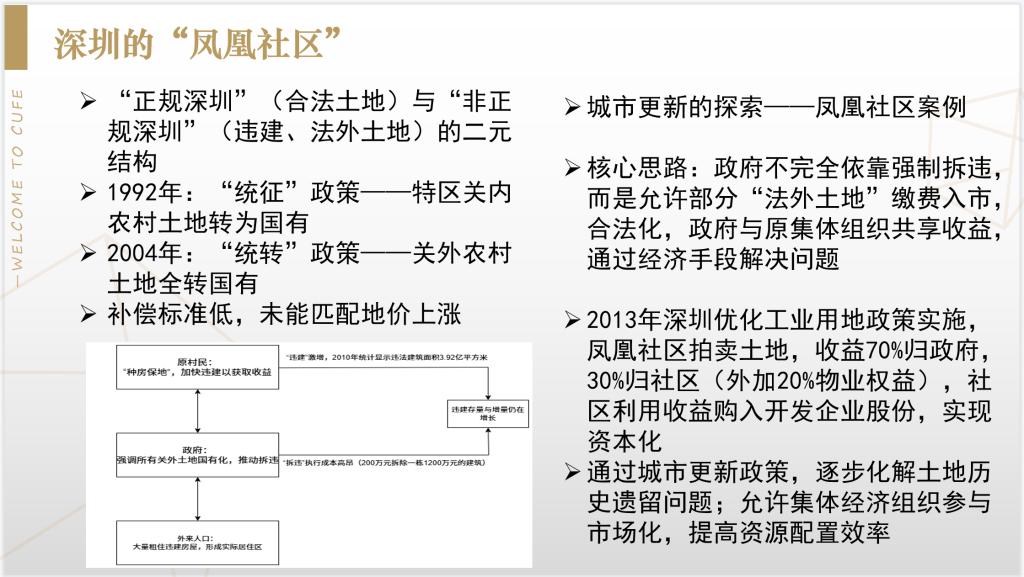

张焕希同学介绍了第十部分:形势比人强,以及结语的核心内容,分享了中国城乡关系的演变以及“底层因势而拱,上层顺势而开”的改革逻辑。从“打开城乡间的市场之门”开始,底层农民通过自发的“黑市”交易应对计划经济时代城乡分割,为市场开放积累经验,随后,政府顺应底层需求,逐步放开农副产品市场,开启了城乡市场融合的序幕。城乡之间第二道门是“农民进城务工经商之门”,包产到户改革释放了大量农村剩余劳动力,农民进城务工经商则为工业化和城镇化提供了劳动力支持。打开“土地制度之门”是本次分享会的重点,上海“三个集中”改革、重庆“地票”制度以及深圳“凤凰社区”的案例,均展示了人民和地方政府在土地市场化配置中的创新实践。

本次寒假读书会第三场的分享与汇报活动已顺利落下帷幕。此次读书会深刻践行并彰显了“朋辈学习”的宗旨,吸引了基地班师生的广泛参与。大家在活动中积极交流学习心得,共同分享感悟,取得了丰硕的成果。

撰稿人:高玮苑 王立营 魏紫颖

邵嘉鹏 巩佳怡 花野

王家乐 贾文杉 熊佳慧

林欣雨 李嘉瑞 高北宸

田天宇 张焕希

审核人:胡志安

院长信箱

院长信箱

书记信箱

书记信箱

English

English